In copertina: la BB 170 in sosta a Bari FSE nel novembre del 1983. Foto FSE, collezione Francesco Comaianni.

Di Francesco Comaianni

LA GRANDE attenzione verso le locomotive Diesel e relative evoluzioni, tipica degli anni Cinquanta, mise come è noto le amministrazioni ferroviarie di fronte a un bivio: trasmissione idraulica o elettrica? I principali costruttori italiani, ovvero la FIAT, la Breda, l’Ansaldo, le OM e le Reggiane, dovettero passare attraverso un periodo relativamente lungo di sperimentazioni e di raccolta di informazioni necessarie per dirimere questo dubbio. Oggi che sappiamo che a vincere fu la soluzione diesel-elettrica, resat sempre una certa curiosità per quei tentativi che avevano condotto i progettisti a considerare morto il ramo idraulico. Uno di questi è stata la sfortunatissima 920 101 delle CCFR, per tutti la “Menelik”.

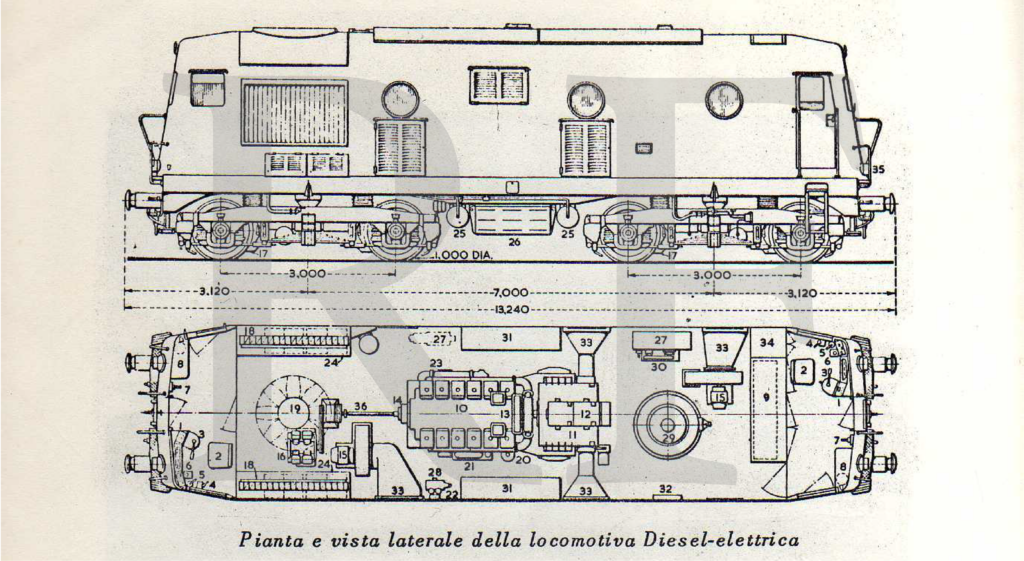

Era l’aprile del 1959 quando all’interno del padiglione delle Officine Reggiane presso la Fiera di Milano veniva presentato al pubblico il primo esemplare di un gruppo di locomotive diesel-elettriche destinate alle Ferrovie del Sud-Est, realizzate in applicazione della legge 2/agosto 1952 n. 1221 relativa al potenziamento delle ferrovie concesse attraverso la definitiva eliminazione della trazione a vapore. Si trattava di locomotive bidirezionali che ricalcavano nell’impianto generale le D.341 di prima serie delle FS, una delle quali, l’unità 5001, era stata consegnata dalle Reggiane alle FS solo pochi mesi prima. Se però la D.341 Reggiane restò esemplare unico, le macchine da essa derivate e destinate alle FSE furono costruite in tredici esemplari, immatricolati come BB 151-162.

Le “Bibbì”, come vennero da subito chiamate, si distinsero subito per la loro versatilità: leggermente più corte delle D.341, avevano con esse in comune il rodiggio Bo’-Bo e alcuni particolari della meccanica, in particolare il motore diesel del generatore era lo stesso MAN, costruito su licenza, che aveva equipaggiato l’unità 5001. Alla loro costruzione partecipò, per il complemento della parte elettrica, la Marelli, che installò, per la prima volta su di un rotabile italiano, un dispositivo per la regolazione di potenza del motore Diesel di sua progettazione, che integrava al suo interno un regolatore di costruzione americana Woodward. Questo apparato, denominato per l’appunto Marelli Autoload, sarebbe stato il precursore della tecnologia adottata anni più tardi sulle locomotive D.343 delle FS.

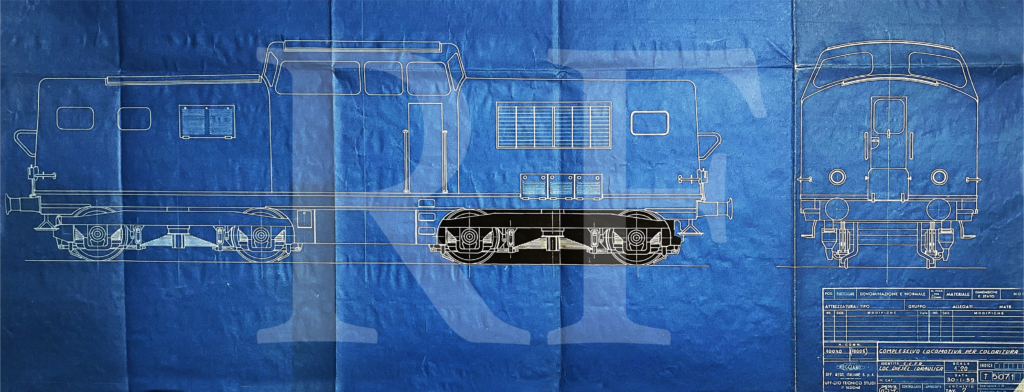

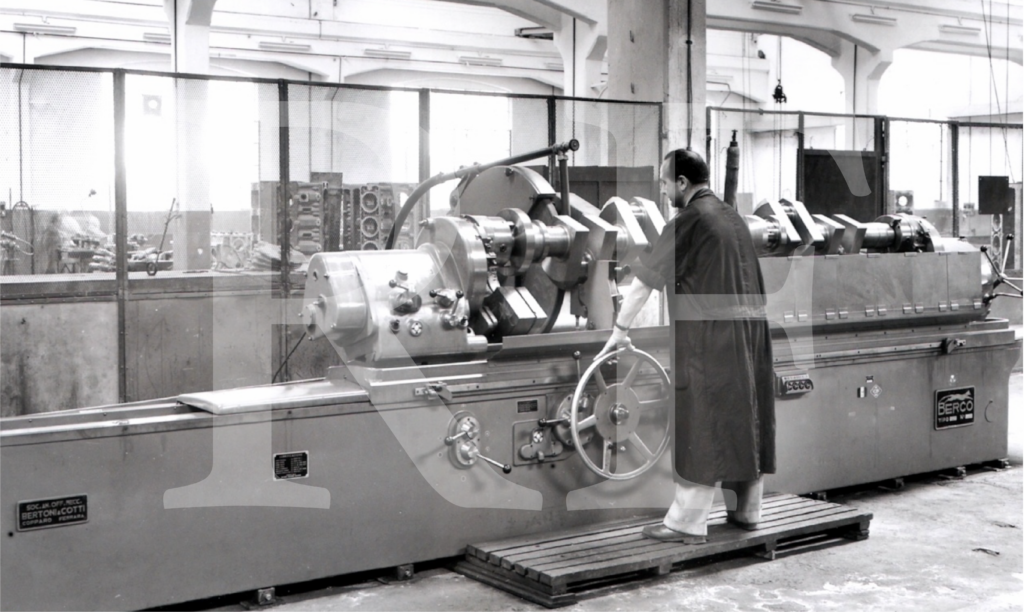

Neanche le Officine Reggiane, tuttavia, si salvarono dal temporaneo passarsi la palla tra elettrico e idraulico: contestualmente alle locomotive fornite alle FSE si sperimentò di montare un motore Diesel MAN, il modello L12V 17,5/21B del quale si era acquisita la licenza di costruzione, accoppiandolo a un diverso tipo di trasmissione, questa volta di tipo idromeccanico. Il risultato fu una macchina piuttosto massiccia, con due carrelli di passo 3000 mm analoghi a quelli delle BB, naturalmente privi dell’apparato motore elettrico. La trasmissione del moto era costituita da un convertitore idraulico a tre stadi Twin Disc, seguito da un cambio meccanico con due riduttori, uno per carrello, che permettevano di realizzare due serie di velocità: Merci e Viaggiatori.

Con una massa a vuoto di 46 t e una lunghezza di 13 m esatti, la locomotiva era appena più piccola delle sue cugine – per la verità piuttosto lontane – diesel-elettriche, ma decisamente più potente: 920 HP contro 825. La differenza più vistosa, tuttavia, era nella conformazione generale: dal tradizionale modello bidirezionale e simmetrico con due cabine si passava a quello con una sola cabina centrale e due banchi di comando, uno per ciascun senso di marcia; su ciascun frontale era presente una porta di accesso per il passaggio di servizio con i veicoli che le erano agganciati.

La nuova diesel-idraulica Reggiane, pur di apparente ispirazione straniera – le sue linee non ricordano forse la V80 tedesca? – fu costruita integralmente in Italia e venne consegnata nel 1959 al Consorzio Cooperativo Ferrovie Reggiane. Con non grandissima fantasia, la compagnia la immatricolò CCFR 920, dal numero dei suoi cavalli di potenza, assegnandole il progressivo 101, dipingendola negli eleganti colori sociali, rosso aragosta e crema.

Il servizio sulle CCFR fu per lo più sporadico e peraltro poco documentato, anche in virtù dell’immediata inaffidabilità dimostrata dalla meccanica: soprannominata “Menelik”, evocando la vieta figura dell’imperatore etiopico, e adibita ben presto a compiti di minore importanza come il merci settimanale su Sassuolo, tra una chiamata per riserva e un’altra la locomotiva trascorse gran parte della sua vita operativa in officina. Lo stesso destino toccava, in quegli anni, la D.341 5001 Reggiane delle FS, continuamente tormentata da guasti e cedimenti improvvisi. Le tribolazioni di entrambe le macchine segnarono il passo nel 1973, in modalità diverse, così come erano diverse le loro impostazioni meccaniche: nelle FS, con un colpo di mano delle maestranze del DL di Tranto, il motore MAN fu sostituito con un FIAT che era tenuto lì di scorta, rendendola di fatto identica alle unità della serie principale; le CCFR non ebbero questa pazienza e, con ogni probabilità spalleggiate dai buoni uffici della casa costruttrice, approfittando di un interesse delle FSE che cercavano una macchina di rinforzo, la sbolognarono – termine severo ma giusto, visto con gli occhi della storia – mandandola a servire in Puglia. In definitiva, via il dente, via il dolore. Molti anni più tardi le FSE non si dimostrarono prone a collaborare con le ACT – nuova denominazione delle ferrovie Reggiane – per la fornitura di alcuni ricambi compatibili con le locomotive allora in servizio in entrambi i parchi, ovvero le DE 122; il direttore delle CCFR di allora, l’ingegner Ghini, ricostruì le ragioni del rifiuto legandole alla memoria della sfortunata compravendita di quella macchina così difettosa.

Una volta nelle Sud-Est la macchina indossò subito l’elegantissima livrea “Verde foreste”, analoga a quella adottata sin dall’origine dalle altre locomotive Reggiane già in servizio presso la compagnia, e visto il suo rodiggio, rimarcata anch’essa BB, con numerazione unica 170. Assegnata a Bari e impiegata perlopiù sulla relazioni per Putignano via Casamassima, non mancò di manifestare da subito problemi meccanici: la sua semplice ma ingegnosa trasmissione idraulica con due frizioni diverse, nata per poter scegliere la miglior coppia a seconda del tipo di carico e di linea, si rivelò anche il suo punto debole, se non operata da personale di macchina esperto e più che abile.

Per la sua fragilità arrivò ben presto a essere considerata una seconda scelta, e utilizzata solo quando fosse indispensabile scomodarla; la percorrenza mensile media nei primi anni di servizio di 2500 km, meno della metà dunque dei 5500 km/mese delle BB 151÷163, dice d’altronde tutto.

Anche sulle FSE la locomotiva ricevette un soprannome informale, e cioè “Andrea Doria”; ma non scervellatevi a cercare di scoprirne l’origine, i testimoni oggi smentiscono che fosse una scelta non di pura fantasia, come spesso succedeva tra il personale FSE: come si potrebbe, d’altro canto, giustificare il “Giorgio Armani” affibbiato alla BB 156?

Pur così tenuta in secondo piano dalla sua poca affidabilità, la BB 170 ricevette, nel quadro generale dell’applicazione di nuove norme di sicurezza – sulle linee FSE erano ancora molto diffusi i passaggi a livello incustoditi – delle modifiche alla verniciatura per renderle più visibili da lontano, con sui frontali ulteriori fasce gialle e con il rosso segnale esteso alla parte inferiore della cassa, modifiche peraltro applicate anche alle BB 158 e 162. Sulla 170 questa livrea fu mantenuta senz’altro fino al settembre 1983 quando, in occasione di uno dei tanti ingressi in officina, ricevette i nuovi colori Bianco azzurro-Beige pergamena, analoghi a quelli delle automotrici Ad 31÷45 e R 331÷R 337. In questa circostanza furono rimossi i corrimani e i praticabili ribaltabili degli intercomunicanti, mentre furono mantenute le porte frontali.

Poco amata dal personale di macchina, lo fu ancor meno da quello delle officine di Bari, che non tardò ad affibbiarle, forse con eccessiva severità, i nomignoli di “iettatór”, “bdón”, termini che crediamo non abbiano bisogno di essere tradotti in italiano corrente, e “mangiaolio”. Il suo cacofonico canto del cigno fu la destinazione a soli treni merci o a Orario Libero, con immancabili chiamate per riserva sulla linea Bari-Martina Franca via Conversano.

Accantonata infine nello scalo di Bari Sud Est già nella seconda metà degli anni ’80, venne alienata senza troppi rimpianti alla fine del 1990. Se i treni hanno un’anima, le auguriamo volentieri il paradiso: “Non è colpa mia, è che mi hanno disegnata così”. Effettivamente, “Jessica Rabbit” non le sarebbe stato male come soprannome.

P.S.: a margine dell’impero

L’imperatore Menelik II divenne tristemente famoso da noi dopo aver sconfitto nella battaglia di Adua del 1896 il generale Oreste “Tanti” Baratieri, nel corso della guerra d’Abissinia. Lo scaltro condottiero etiope dette origine al modo di appellare un monellaccio, un birbante, specie al Nord, col suo nome: “Sei proprio un menelicche!”. La figura perdente e scellerata del condottiero italiano diventò invece ben presto, in alcune parti del nord Italia, sinonimo di persona incapace, inaffidabile: “Te sei proprio un Baratieri”, come veniva additato un fallito, o un inetto nella Valle del Chiese, luogo d’origine del generale.

P.P.S.: un motore che fa acqua

Il motore MAN montato sulla D.341 5001 FS della quale abbiamo accennato e che fu causa delle così tante invocazioni di santi e madonne da parte del personale, una volta sbarcato dalla locomotiva venne accantonato nel deposito di Taranto e inaspettatamente revisionato, anziché consegnato alla fiamma ossidrica. Acquistato da un’impresa di Buffoluto, lì nei dintorni, fu utilizzato per anni come forza motrice di una pompa idraulica per il sollevamento dell’acqua dalle falde sotterranee. Alla fine, non era stata neanche colpa sua.

La redazione rivolge un sentitissimo ringraziamento a Eugenio Schiatti per la consulenza e per il materiale fotografico. Un grazie anche a Dario De Simone per le preziose testimonianze.

Lascia un commento